Als ein Blitz geschlagen hat, bin ich geboren.

Mein Vater schrie auf dem Flur von Krankenhaus einen Name, Raita (the thunder boy)!

Es wäre mein Name gewesen, wenn ich ein Junger wäre.

Meine Mutter immer wieder sagte, dass sie während 3 Tage und 3 Nächte vor Schmerzen der Entbindung stöhnte.

Trotz ihrer großen Mühe, war ich sehr klein, dass ich im Brutkasten bleiben musste.

So beginnt meine Geschichte.

Es war ein Sommerabend, den ein Taifun heran kam, sehr schwül war.

Da lebten noch meine Großeltern.

Meine Eltern waren junger als ich von heute.

Meine Oma war Stiefmutter von meiner Mutter.

Als meine Mutter 17 Jahre alt war, hatte ihre biologische Mutter ein Autounfall und starb.

Nach einigen Jahren heiratete ihr Vater mit einer Frau aus Tokio wieder.

Sie ist die Oma.

Sie war eine erfolgreiche Karrierefrau in Tokio.

Es war in den 1950er Jahren, die noch wenige Möglichkeiten für Frauen gab.

Sie gab ihre Karriere auf und kam unser Dorf in der Tohoku-Region, die relativ spät in Japan Entwicklung kam.

Mit 8 Jahren alt kannte ich, dass die Oma nicht die biologische Mutter von meiner Mutter ist.

Meine Mutter hat 4 Geschwister.

Ein Tag fragte ich die Oma, ob sie „echte“ Kinder hat.

Ich wusste damals schon, dass diese Frage heikel ist.

Ich tat so, als wäre ich harmlos.

Sie antwortete, dass die 4 Geschwister; meine Tante, meine Mutter und 2 Onkeln, alle ihre „echte“ Kinder sind.

Ich fragte wieder und wieder; nein! „echte“ Kinder!

Bis zum Schluss sagte sie, alle 4 Kinder ihre “echte” sind.

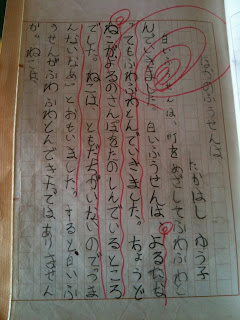

Von Mutter an Tochter übernimmt Kimonos.

Heute stehen mir die Kimonos von meiner Mutter gar nicht, sondern von der Oma passt sehr gut zu mir; auffällige Muster, starke Farbe, etwas ungewöhnlich.